當時讀的時候想到阿嬤,可能那個時候讀的任何一本吉本芭娜娜都會讓人想到阿嬤,而那個時候剛好就是阿根廷婆婆。

那是已經失去阿嬤三年的時候了。阿嬤也在今年搬了新厝。

在一圈又一圈、一層又一層開展的曼陀羅的中心,「希望心愛的人永遠不死,希望今天永遠繼續」。

----

以下是那時候寫的:

/新樓房

昨天晚上坐在客廳讀了P 借給我的芭娜娜的書, 我很快地讀完。書裡講到失去母親的女主角得到了很大的禮物,我想到了昏暗的房間和管子、802 的粉紅色窗簾、半山腰的白色陽光,還有一些其他的破碎的感覺,也許這就是屬於我自己的禮物吧。

前一陣子,我還有幾次夢到我失去的親人,氣色和一開始見到他的樣子好了非常多,現在的他甚至踏著雙腳健康地走著,這才是當初他們告訴我逍遙自在應該有的樣子吧,我真的覺得很高興。感傷的時間越來越少,但並不是說我就忘了他,看著印有白色扶桑花的絲布時,我還是會想到一些過去的事,可是並不會特別難過,因為我同時會想到現在那個可以自己踏著腳走路的他的樣子吶!

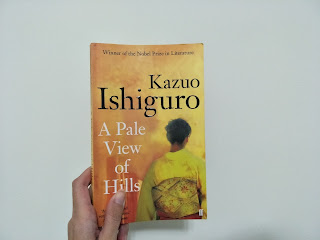

曾經看得清楚的臉和身體現在雖然變得有點模糊,但另外的臉和身體卻好像慢慢地變得清楚,連同其他的記憶就像是存了起來放在書裡所說的「阿根廷樓房」那樣的地方,在那樣的地方,沒有一樣東西會不見的,我想像著我的親人在裡頭走上走下忙碌的樣子。

「改天也帶我去看看你新房子的樓頂吧!」

2010